スポンサーリンク

2023年10月1日から施行されるインボイス制度

税金が絡む知識は難しいからなるべく触れたくない!!

こんな気持ちありますよね、、とても分かります

簡単にインボイス制度が分かればなという声を形にします

この記事では5分で読めて

簡単に、わかりやすくインボイス制度について解説します

この記事では

インボイス制度ってどんな制度?

インボイスってなに?

インボイスは誰でも発行できるの?

という点に触れていきたいと思います

インボイス制度って知ってみると以外と複雑じゃないんだよ

インボイス制度は

複雑化する消費税を正確に把握するための制度として海外では既に存在する制度です

とか言われてもそれで?って感じですよね

難しい言葉は簡単な言葉に直して解説していきます

インボイスの特例や経過措置についてはこちら

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?

スポンサーリンク

インボイス制度とは

インボイス(適格請求書)を受け取らないと仕入税額控除が受けられなくなる制度です

簡単に言うと

自分が買い物や仕入をした時、相手から決まった型の請求書をもらわないと、今までよりも多く消費税を納めなきゃいけない

ということです

消費税を減らしたい場合はお店選びが重要になるね

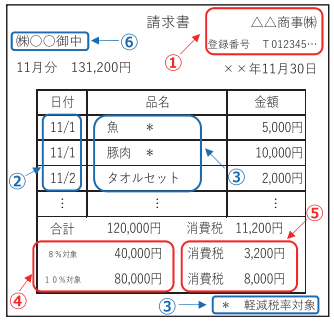

インボイスは適格請求書と呼ばれます

インボイスには下記の事項が記載されている必要があります

- 適格請求書発行事業者の氏名か名称と登録番号※1

- 取引年月日

- 取引内容(軽減税率の対象は明記)

- 税率ごとの合計した税抜か税込の金額(税率ごとに明記)

- 税率ごとの消費税額

- 交付を受ける事業者の氏名か名称※2

※1

登録番号とは申請するともらえる

Tから始まる13桁の番号です

※2

適格簡易請求書の場合は不要

これはタクシーや飲食業など不特定多数の人と取引がある業種が発行可能な請求書です

分かりやすいようで分かりにくいのが国の説明ですよね

必須事項はわかりやすく、簡単に言うと

- 誰から買ったか?

- いつ買ったか?

- 何を買ったか?

- 税率ごとの合計金額があるか?

- 税率ごとの消費税額があるか?

- 自分の名前があるか?

といった感じになります

今までの領収書と比べて

⑤税率ごとの消費税額が増えているよ

インボイスは誰でも発行できるの?

スポンサーリンク

仕入税額控除の(消費税を減らす)ためにインボイスが必要なことが分かりました

それなら、

買い物や仕入をした先でインボイスを発行してもらえば大丈夫

そう思ったあなた!

賢い考えですがそう簡単にいかないのがインボイス制度です

インボイスは適格請求書発行事業者に登録しないと発行ができません

インボイス発行事業者とも呼ばれますが、

登録するためには「課税事業者」になる必要があります

つまり、

消費税を免除されている免税事業者ではインボイスを発行できません

買い物する時に、

相手がインボイス発行事業者か確認しないといけないね

自分に置き換えた場合、

免税事業者はインボイスを発行するために、

課税事業者になるしかありません

免税事業者にとっては「増税」の選択となります

特例はありますが、

赤字でも払わなければいけない「鬼畜な税金」です

自分がインボイスを発行できない場合

相手先が今までより多く消費税を納める必要があります

つまり、

- 自分と同額の課税事業者に取引を変更される

- 増額する消費税分の値下げを要求される

こんなリスクが発生する可能性があります

取引先を失うリスクを考えたら課税事業者にならざるを得ないのか?

気になる人は顧問税理士に確認してみましょう

インボイス制度のわかりやすく簡単なまとめ

スポンサーリンク

インボイス制度とは

日本において消費税をたくさん納めてほしいからやる制度

ということになります

と冗談はここまでにして

自分が買い手の場合

仕入税額控除で消費税を減らす場合、

インボイスの受け取りが必須になる(特例と経過措置はある)

自分が売り手の場合

インボイスの発行のためには

適格請求書発行事業者に登録する必要がある

インボイス発行のためのシステム費用などが発生する

免税事業者のままの場合は値下げリスクなどを伴う

ということが必要になる制度です

知ってみると制度自体は難しくないことが分かりますね

複雑で煩雑化するのは

経理担当の人は税理士などの

経理業務を担当する方々です

将来の増税のために施行するなら正直、、、という気持ちもあります

もっと細かく知りたい方は

国税庁のサイトをチェック→こちら